居家隔离看电影:贝尔法斯特

date

Apr 3, 2022

slug

belfast-2021-review

status

Published

tags

Movie

summary

type

Post

「For the ones who stayed. For the ones who left. And for all the ones who were lost.」

— Belfast (2021)

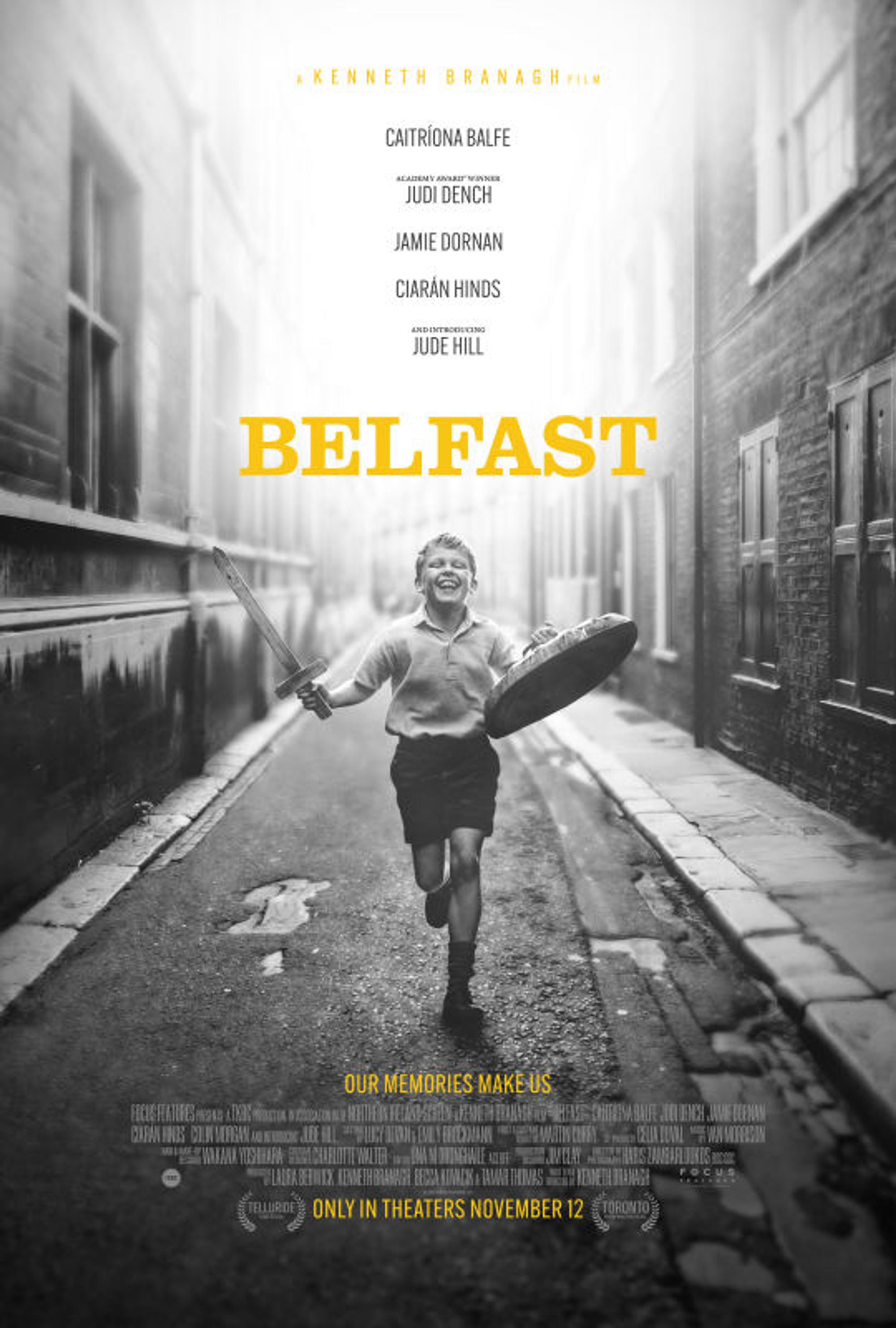

这漫长的居家隔离,前有奥斯卡奖项颁布,后有清明节假期,正好让我用大把时间来好好看电影。Belfast《贝尔法斯特》是今年奥斯卡最佳原创剧本获奖得主,单从海报上看,能够推测这是一部黑白主色调,并且聚焦一位小男孩的电影。在打开电影之前,我没有看预告,没有做什么提前研究,所以甚至连 Belfast 是座北爱尔兰城市的事实都不知道。好在电影在画面开始,即以一系列彩色鸟瞰画面呈现 Belfast 现状,再以一堵墙为切割,将色彩从鲜艳彩色转至黑白灰,从欢声笑语的社区转至突然而至的暴动,非常快速明确地告诉观众这个故事的时代背景——上世纪 60 代起,周期性兴起并贯穿至 90 年的北爱问题。

当然,在查询 Wikipedia 之前我不知道「北爱尔兰问题」这一专业的称呼。原来 1968 年(正是电影中第一场冲突的年代)开始的冲突来自北爱尔兰内部民族主义者(主张爱尔兰统一为一个国家)和联合主义者(主张爱尔兰和不列颠保持某种政治联系)的冲突。因为在北爱问题中,民族主义者大多是罗马天主教信徒 (Catholic),联合主义者往往是新教教徒 (Protestant),所以在电影中我们会经常看到人物角色以 Catholic 或 Protestant 互相称呼。这种分歧之深,以致电影里 9 岁的主人公 Buddy 也深以为然,知道自己是 Protestant,而喜欢的小女孩 Catherine 是 Catholic。

了解整部电影的的时代大背景后,剧情的推进就变得容易理解了。小男孩 Buddy 和自己的父母、哥哥、祖父母生活在贝尔法斯特的友好社区。每个人都在这里出生,在这里老去,这里承载了大家的童年、壮年、暮年这一生。每户人家都彼此熟识,有困难可以互相照看。直到 1968 年,暴力冲突接踵而至,家里的窗户可能被砸,孩子在街角可能受伤,大人也可能遭遇对方阵营的威胁。生存环境每况愈下,Buddy 的父亲想让一家人移居澳大利亚,但对于本不宽裕的他们来讲无疑是天方夜谭。后来父亲找到不列颠的工作,提出圣诞节前做出是否搬到不列颠的决定,但没有人真正准备好离开自己爱的贝尔法斯特,所以继续将决定期限拖到复活节。直到 3 个月后,Buddy 和母亲真正置身暴乱并且被挟持为人质,脱离险情后一家人最终决定,离开这里,离开贝尔法斯特。

在我看来,贝尔法斯特的变化是悲伤的,热爱故乡的人不得不离开故乡也是悲伤的,母亲在其中的纠结很令人触动。同时,导演在电影中穿插了 Buddy 的童年故事,例如为了和喜欢的成绩优秀的女孩坐同一排,好好学习提升成绩;例如被大孩子唆使去商店偷东西最后被警察找上家门;例如一家人电影院里唱 Chitty Chitty Bang Bang,令电影充满纯真童趣。

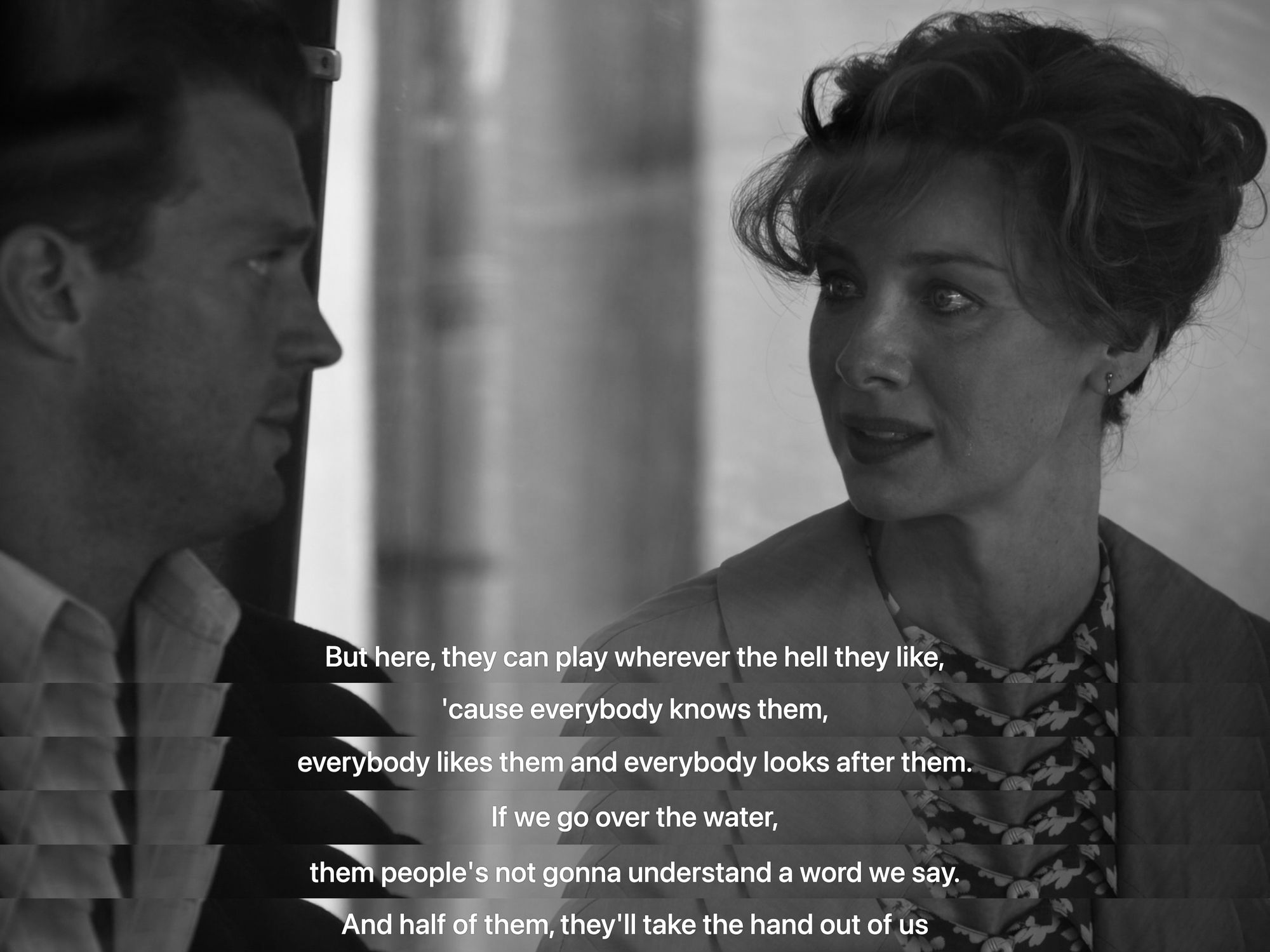

如果说,整部电影令我感触最深的一幕,那一定是父亲即将前往不列颠时,母亲分别时告诉他离开贝尔法斯特需要放弃的多少美好,和即将面临的多少未知的那一幕:

最后,附上每首都好听的电影选曲,值得看完电影后不停循环: